|

|

| |

| |

|

| |

| TOPONIMIA MUNICIPAL |

| |

| Atlangatepec proviene de un conjunto de palabras de la lengua náhuatl. Atlangatepec se integra con la letra a, raíz de Atl que significa “Agua”, así como del sonido Tlaca, derivados de Tlanihuic, que quiere decir “hacia abajo”, y de la terminación Tepec, que a su vez desciende de la palabra Tépetl que representa al “cerro”. Así, Atlangatepec se traduce como "Cerro de las aguas hacia abajo". |

| GEOGRAFÍA |

| LOCALIZACION |

Ubicado en el Altiplano central mexicano a 2 500 metros sobre el nivel del mar, el municipio de Atlangatepec se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 grados 31 minutos 51 segundos latitud norte y 98 grados 12 minutos 30 segundos longitud oeste.

Este municipio se localiza al norte del estado. El municipio de Atlangatepec colinda al norte con el municipio de Tlaxco; al sur colinda con los municipios de Muñoz de Domingo Arenas y Tetla de La Solidaridad, al oriente se establecen linderos con los municipios de Tlaxco y Tetla de La Solidaridad, asimismo al poniente colinda con los municipios de Muñoz de Domingo Arenas y Tlaxco. |

| |

| SUPERFICIE |

De acuerdo con la información geoestadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el municipio de Atlangatepec comprende una superficie de 108.047 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.71 por ciento del total del territorio estatal, el cual asciende a 3 987.943 kilómetros cuadrados. |

| |

| CLIMA |

Existen 27 estaciones climatológicas en el estado de Tlaxcala. En cada una de ellas se lleva a cabo un registro, tanto de las variaciones del clima como del régimen pluviométrico, durante todos los días del año. La información de referencia es de gran utilidad para apoyar las actividades económicas regionales, en especial las relacionadas con la agricultura y la ganadería.

En el municipio prevalece el clima templado subhúmedo con lluvias en verano. Igualmente la temperatura promedio máxima anual registrada es de 20.7 grados centígrados. Durante el año se observan variaciones en la temperatura que van desde los 0.7 grados centígrados como mínima, hasta los 23.6 grados centígrados como máxima.

La precipitación media anual registrada durante el periodo, en el municipio es de 670.2 milímetros. La precipitación promedio máxima registrada es de 130.7 milímetros y la mínima de 6.9 milímetros. |

| |

| OROGRAFIA |

Se En este municipio existen tres formas características de relieve:

-

Zonas planas: ocupan el 60.0 por ciento de la superficie total y se ubican en la parte norte y sur del municipio.

-

Zonas semiplanas: representan el 37.0 por ciento y se encuentran en la parte norte y sur.

-

Zonas accidentadas: comprenden aproximadamente el 3.0 por ciento de la superficie y se localizan en la parte oriente y central

|

| SUELO |

Los recursos edafológicos de la región son de vital importancia para la economía local. A partir de ellos se genera la vegetación y la actividad agrícola, ganadera y forestal y son un factor determinante para la conservación de los suelos.

De acuerdo con la acuciosa investigación del Dr. Gerd Werner, publicada en su libro titulado Los Suelos en el Estado de Tlaxcala 2 , editado por el gobierno de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el territorio del estado de Tlaxcala, existen suelos tipo cambisoles, litosoles, andosoles, regosoles, gleysoles, fluvisoles, vertisoles, salenchakes, ranker, rendzinas, serosoles e histosoles.

En base a ese estudio, se determinó que el municipio de Atlangatepec cuenta con suelos del tipo andosoles, que son de barro semejante al vertisol, con sedimentos de toba de color blanco gris, a menudo recubierto de la capa coluvial arenosa; también cuenta con suelos de tipo cambisoles con horizontes duripan que son el tepetate, gris claro y café amarillento. |

| |

| VEGETACION |

Por su ubicación geográfica y clima, corresponde al municipio una vegetación compuesta principalmente por bosque de junípero, el cual en la mayoría de los casos se encuentra fuertemente perturbado o bien ha sido desplazado por la agricultura. La especie dominante es el sabino (Juniperus deppena) y cuando la densidad del arbolado es baja, se asocian otras especies de árboles, arbustos y hierbas como por ejemplo: el pirul (Schinus molle), el tepozán (Buddleia cordata), la uña de gato (Mimosa biuncifera), el chicalote blanco (Argemone platyceras), la lengua de vaca (Reseda luteola L.), el maguey pulquero (Agave salmiana), varias especies de nopales (Opuntia spp.), la gobernadora (Brickelia veronicifolia), el abrojo (Adolphia infesta) y el capulín (Prunus serotina), así como el zacate lobero (Lycurus pleoides). Es muy común encontrar este bosque, asociado a elementos propios del matorral xerófito y bosque de encino. |

| |

| FAUNA |

No obstante el crecimiento y expansión acelerada de la mancha urbana, en el municipio todavía es común encontrar algún tipo de fauna silvestre como el conejo (Silvilagus floridanus), liebre (Lepus californicus), tlacuache (Didelphis marsupialis), tuza, diversos roedores, así como algunas variedades de aves tales como el pato (Anas spp.), aura (Caracara cheriway) y codorniz (Cyrtonix montezumae). |

| |

| ECOLOGIA |

Como resultado de los procesos de urbanización y cambios en la estructura económica, en el municipio de Atlangatepec se observa, como en el resto del país, los estragos y la problemática causada por los desechos industriales, la generación de basura, el aumento de las aguas residuales, así como la contaminación ambiental del aire y suelo.

Para combatir esa situación, así como para conservar y mejorar el ambiente, el municipio cuenta con la siguiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y la contaminación del aire.

|

| |

INFRAESTRUCTURA |

CARACTERÍSTICAS |

| SISTEMAS DE TRATAMIENTO PÚBLICO |

7 FOSAS SÉPTICAS COMUNITARIAS, 1 LODO ACTIVADO Y 2 PANTANOS ARTIFICIALES |

| VOLUMEN TRATADO: 56 449.4 METROS CÚBICOS POR AÑO |

| SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIVADO |

UNA DE COAGULACIÓN FLOCULACIÓN, 4 FOSA SÉPTICA COMUNITARIA Y UNO DE LODOS ACTIVADOS |

| VOLUMEN TRATADO: 5 763.35 METROS CÚBICOS POR AÑO |

| FUENTE: |

SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales. Delegación en el Estado.

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado. |

|

| |

La dinámica económica municipal, así como el crecimiento de la población, propician la generación de cerca de 5.0 toneladas de residuos sólidos diariamente. Esta basura es recolectada mediante una flotilla de 2 unidad recolectora, que la depositan en el relleno sanitario distrital ubicado en el municipio de Tetla, distante a 28 km., de Atlangatepec. El municipio participa con la plantación de 443 758 árboles de diferentes especies.

El organismo local que coordina todas las acciones de cuidado y protección al ambiente es la Comisión Municipal de Ecología, institución responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala. |

| ÉPOCA PREHISPÁNICA |

El norte central y el extremo noroeste de Tlaxcala fueron los últimos sitios ocupados por grupos humanos sedentarios. Ello ocurrió por el año 100 a.n.e., cuando núcleos humanos procedentes del Golfo Central o de Cantona, situado en la cuenca de Puebla, se establecen en las regiones citadas. Los nuevos pobladores fundaron 25 asentamientos, correspondiendo 7 a la región de Tlaxco y 18 a la de Calpulalpan, más una pequeña porción del estado de Hidalgo.

Calculan los demógrafos históricos que la población de los 25 asentamientos debió ser cerca de los 12 350 habitantes. Es probable que alguna villa o aldea de los 25 asentamientos se haya situado en terrenos del actual municipio de Atlangatepec, pues de otra manera no se explicaría que entre los años 100 y 650 d.n.e., se desarrollaran los pueblos de Los Cerritos y Los Coecillos, como parte del corredor comercial teotihuacano que estableció la metrópoli en terrenos de Tlaxcala.

Los primeros 25 asentamientos a que hemos hecho referencia, no se incorporaron a la cultura Tezoquipan que prevalecía en las poblaciones de mayor tradición sedentaria de Tlaxcala. Por el contrario reciben la influencia de los grupos culturales del valle de México que transitaban por las fases Tezoyucan y Tza-cualli-Patlachique temprano, por lo que fueran considerados como prototeotihuacanos.

Por otra parte, los asentamientos situados en el valle poblano-tlaxcalteca se desarrollaban dentro de una variante cultural conocida como Tezoquipan del valle, bajo la hegemonía de la ciudad de Cholula, la cual empezaba a despuntar en el horizonte cultural, mientras la vieja capital regional de Tlalancaleca declinaba en el horizonte cultural.

En síntesis, cuando ocurre la ocupación del norte central y probablemente de Atlangatepec, tres culturas diferentes conviven en el territorio de Tlaxcala: los grupos Tezoquipan, pertenecientes a los de mayor tradición sedentaria de Tlaxcala, quienes en su momento viven el máximo esplendor cultural; la cultura Tezoquipan del valle o protocholula, y los recién llegados al área que reciben la influencia del valle de México, por lo que son denominados culturalmente prototeotihuacanos.

Para el año 100 d.n.e., los grupos Tezoquipan que ocupaban las dos terceras partes del actual territorio de Tlaxcala entran en una depresión cultural, como consecuencia de la migración de sus mejores cuadros intelectuales y manuales, quienes atraídos por la vida religiosa y urbana de Teotihuacán y de Cholula, contribuyen con su talento y habilidades a la erección de las mismas, en detrimento de las ciudades tlaxcaltecas que al despoblarse entran en un proceso de ruralización y de estancamiento cultural. Este periodo, que va del año 100 al 650 d.n.e., ha sido denominado Tenanyecac, por ser la población de San Rafael Tenanyecac, actual municipio de Natívitas, donde se refleja con mayor claridad la depresión y el estancamiento cultural.

La debilidad de las poblaciones Tenanyecac fue aprovechada por la metrópoli de Teotihuacán que había entrado en un periodo de expansión, para apoderarse de una franja de 10 kilómetros de ancho que iba de la actual población de Apizaco a la de Huamantla, para completar la ruta comercial que partiendo de Teotihuacán llegaba a las ciudades de Cholula, El Tajín, otros del Golfo Central, Mitla y Monte Albán en Oaxaca, e incluso algunas de Centroamérica.

En la franja citada, Teotihuacán establece y controla unos 145 asentamientos, con una población cercana a los 87 445 habitantes, que se distribuye en 12 ciudades, 12 pueblos, 21 villas y 94 aldeas.

Dentro de los 12 pueblos se encontraban Los Cerritos y Los Coecillos de Atlangatepec, situados al sur de la laguna de Jalnene. Como se observa, los poblados citados se ubican cerca de una fuente temporal de agua. Ambas poblaciones siguieron un patrón de distribución de forma circular, con población muy concentrada de 10 0 más casas-habitación por hectárea.

Cada población contó con un centro cívico-religioso, una plaza donde se levantaban varias pirámides con altura superior a los cuatro metros. La técnica de construcción del talúd-tablero había sido abandonada por la de taludes superpuestos, muy superior a la primera, que aún prevalecía en la metrópoli. Alrededor del centro ceremonial se fueron levantando plataformas bajas donde se erigieron las casas-habitación.

En el caso de los sitios de Los Coesillos y Los Cerritos, la agricultura se practicó en las partes llanas, con las técnicas de cultivo conocidas en la región desde la fase Tezoquipan.

La cerámica producida en las dos poblaciones citadas fue monocroma, bicroma y tricoma, como en la metrópoli de Teotihuacán. Las piezas de la primera son de color café en tonos negro y rojo, con un magnífico pulimento o bien con superficies, alisadas. La cerámica bicroma combinó el rojo sobre el café, o rojo sobre beige, y en menor proporción la tricoma mezcló el rojo, con el café o el ocre.

La producción en cerámica teotihuacana de Atlangatepec, consistió básicamente en: cajetes con paredes y bases convexas; cajetes y platos de base plana y paredes convexas; tecomates; ollas, floreros, así como vajilla miniatura. La técnica usada para la decoración fue a base de excavaciones o de pintura, representando elementos geométricos y ciertos rasgos simbólicos.

Mención especial nos merece la cerámica denominada “delgado anaranjado”, que apareció con cierta abundancia en todo el corredor teotihuacano y que en general consistió en recipientes de paredes y bases convexas o anular, así como pequeños candeleros.

Los artefactos de piedra usados en las poblaciones del corredor teotihuacano fueron muy similares a las que se usaron en las poblaciones de cultura Tenanyecac, como metates, navajas, raspadores, tajadores, puntas de proyectil, etc., diferenciándose los artefactos teotihuacanos por que en su mayoría fueron tallados en obsidiana verde. No deja de llamar la atención la producción de yugos y hachas, con una clara influencia de las poblaciones situadas en el Golfo Central.

No se tienen noticias de que en Los Cerritos y en Los Coecillos se hayan encontrado esculturas prehispánicas, pero en otros sitios se ha detectado la presencia de estelas de piedra en las que se representa a Tlahuizcalpantecuhtli o Xólotl, y de Huehuetéotl, piedras calendáricas, sarcófagos, representaciones de Tláloc, y braceros con la efigie del mismo. Todo ello indicaría la importancia del factor religioso, aparte de la sensibilidad artística de los escultores teotihuacanos.

La vida económica y social cubrió muchas áreas de interés, pero la más importante para Los Cerritos y Los Coecillos, lo constituyó la actividad comercial, pues formaron parte del corredor comercial que la metrópoli estableció en Tlaxcala, partiendo en dos el territorio de la cultura Tenanyecac. Corredor que -como ya se expresó-, a su vez formó parte de la ruta comercial más importante que existió entre Teotihuacán, Cholula, Huejotzingo, Palo Blanco, El Tajín, Mitla y Monte Albán, además de otras ciudades en las que se incluirían las de mayor desarrollo en Centroamérica.

El comercio interregional se expandió a la par que el desarrollo urbano mesoamericano. Teotihuacán ensayó varias rutas para abastecer a una población calculada en su mejor momento en 125 000 personas, quienes a su vez, intercambiaban los excedentes de la producción local. Una primera ruta partió de Teotihuacán rumbo a Santa Bárbara en el actual estado de México, siguiendo rumbo a Cuaula, Tecoaque y Calpulalpan en Tlaxcala, para dirigirse finalmente a Cholula. Pronto descubrieron los pochtecas que la ruta mejoraba si se dirigía de Teotihuacán a Otumba, y de ahí a los llanos de Apan bordeando la sierra de Mal País hasta llegar a Apizaco. De Apizaco la ruta continuaba a Huamantla y, de esta última, se bifurcaba en dos más, una que iba al Golfo Central y otra a Cholula.

Esta última cubría todo el valle poblano, para internarse finalmente en Oaxaca y de ahí a Centroamérica.

Los Cerritos y Los Coecillos fueron sitios intermedios entre los llanos de Apan y Apizaco. Servían como centros de acopio y de tránsito de las importaciones y de las exportaciones de Teotihuacán, al igual que las demás poblaciones que se situaban entre Apizaco y Huamantla.

La gran experiencia comercial de Los Cerritos y Los Coecillos sería reivindicada siglos más tarde, por la cabecera municipal, convirtiendo a Atlangatepec en un emporio comercial durante la Colonia, para decaer nuevamente en los años postreros de la Reforma, cuando el trazo y construcción de la vía del ferrocarril la dejan al margen, propiciando su ruina. Pero esa es una historia muy posterior.

Teotihuacán alcanza su mayor desarrollo por el año 650 d.n.e., sin embargo, acontecimientos graves frenan su desarrollo. La ciudad sufre incursiones de los grupos bárbaros que habitan hacia el norte de la misma, quienes llegan a incendiarla; enfrenta problemas de descomposición interna, como consecuencia de la excesiva concentración poblacional y, además, las poblaciones teotihuacanas en Tlaxcala pugnan por una mayor autonomía, interrumpiendo el flujo comercial en ambas direcciones, o bien obteniendo los beneficios del comercio para sí mismas. Todo ello contribuye a la decadencia de la ciudad, también Cholula entra en un severo proceso de despoblamiento que la convertirían en una simple aldea. Estos acontecimientos repercutirán positivamente en Tlaxcala, pues los asentamientos de mayor tradición sedentaria reciben la inyección de nuevos grupos étnicos que se asimilan a los existentes, dando origen a la fase o cultura Texcalac, la que se caracteriza por ser una etapa de conflictos y readaptaciones.

La fase Texcalac para un mejor análisis de los acontecimientos ha sido clasificada en Texcalac temprano y Texcalac tardío, que comprende del año 650 al año 900 y del 900 al 1100 d.n.e., respectivamente.

Durante Texcalac temprano, los grupos pertenecientes a esta cultura se apoderan del corredor teotihuacano, dando unidad al territorio Texcalac que había quedado dividido durante la fase Tenanyecac. Cholula desaparece como centro hegemónico en el valle poblano tlaxcalteca, ocupando su lugar los olmecas-xicalancas que establecen su capital en Cacaxtla; Calpulalpan sigue unido a la cultura teotihuacana; El Norte Central o región de Tlaxco, que abarca la región de Tlaxco, es escenario de una serie de movimientos humanos, de entradas y salidas de grupos con diversa filiación cultural, que habitan la región por una o dos generaciones como máximo, denominando a su cultura complejo Acopinalco. Complejo porque diferentes grupos étnicos no logran definir una sola cultura y Acopinalco, nombre tomado de un cerro ubicado en el Norte Central.

No se sabe que sucedió con los asentamientos de Los Cerritos y de Los Coesillos. Es probable que al cerrarse el corredor teotihuacano hubiesen quedado aislados, incorporándose al complejo Acopinalco.

Durante Texcalac tardío, los grupos de esta cultura expulsan a los olmecas-xicalancas de la región, integrando una serie de señoríos que en la fase siguiente van a conformar la República de Tlaxcala, pero también resurge Cholula como centro de poder regional en el valle poblano tlaxcalteca.

Por el año 900 concluye la cultura del complejo Acopinalco y con las oleadas migratorias de procedencia otomí, logran tener el control del área y se inicia la cultura Tlaxco.

Los inmigrantes otomíes fundan los señoríos de Atlangatepec, Tliliohquitepec, Hueyotlipan y Tecoac. 5 El códice de Huamantla, documento fundamental para comprender la inmigración de los otomíes a Tlaxcala, situó el asentamiento de Atlangatepec donde actualmente se localiza el pueblo del mismo nombre. Lo que indica que esta población prehispánica ha permanecido en el mismo lugar, desde su fundación hasta nuestros días.

Los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que han explorado el área, señalan que en Atlangatepec como en otros pueblos de la zona norte de Tlaxcala, se desarrolló la cultura Tlaxco.

La cultura Tlaxco asentada en Atlangatepec, como otros señoríos de ascendencia otomí, acusa una fuerte influencia mixteca, pues según la tradición, el origen de ésta etnia se encontraba en una cueva ubicada en lo que hoy es el estado de Hidalgo. En algunas obras de los cronistas, se cita a Atlangatepec como señorío independiente de México-Tenochtitlán, pero que mantiene buenas relaciones con los señoríos de la República de Tlaxcala.

La cultura Tlaxco se caracteriza por tener dos centros rectores en las faldas del complejo montañoso Tlaxco, y en las comunidades del cerro de San Gregorio. Lo que caracterizó a esta cultura, es que ambos centros rectores cuentan con plataformas para ceremonias cívicas y religiosas pero que, a su vez, mantienen un control político sobre otras 47 villas y aldeas, con una población aproximada de 16 000 habitantes.

La cultura Tlaxco sobresale por su cerámica confeccionada en tipos de pasta fina, media y gruesa. La cerámica de pasta fina es sumamente compacta, con pocos agregados blancos, de color naranja con mucho gris; la de pasta media tiene la peculiaridad de ser porosa con agregados finos blancos y de arena. Su color, como la anterior es naranja con núcleo gris, o de color negro, o café claro y en menor proporción en naranja; finalmente, la de pasta gruesa es muy arenosa con mayor número de agregados blancos, sumamente porosa, de color negro, café o naranja.

A la llegada de los españoles, Atlangatepec parece ser un señorío con cierto grado de independencia de los señoríos tlaxcaltecas. Es muy probable que también sirviera como puesto fronterizo, pues en sus inmediaciones se llevaban a cabo combates entre la Triple Alianza del Valle de México y los señoríos de Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula, además de Tliliuhquitepec, un señorío otomí ya desaparecido, cuyos guerreros por su destreza y valentía eran apreciados para los sacrificios en el templo mayor de Tenochtitlán.

Como dato interesante para el señorío de Texcoco y desde luego para Atlangatepec, las crónicas recuerdan que esta última dio asilo al niño que años más tarde se convertiría en señor de Texcoco, Netzahualcoyotl, uno de los poetas más recordados de la antigüedad mexicana. La vieja laguna de Atlangatepec y los vigilantes cerros de Tezoyo y Tliltepec, fueron el escenario que daría fuerza e inspiración a tan destacado personaje, para legar una obra de gran sensibilidad y belleza. |

| LA COLONIA |

Atlangatepec, Santa Clara Ozumba y Atzompan, aparecen en la Relación Geográfica del siglo XVI como poblaciones sujetas a la cabecera de Tepeticpac, pero que de alguna manera empezaron a superar a la vieja sede señorial. En un principio, todo parecía indicar que Santa Clara Ozumba descollaría entre las tres poblaciones, pues fue seleccionada por los franciscanos como sede de uno de los primeros conventos que se erigieron en el nuevo mundo. Pronto los ascéticos frailes se dieron cuenta que el clima era muy frío y el suelo no muy fértil, por lo que resultó poco atractivo para la población que ahí se congregó. Los frailes empezaron a pensar en cambiar de lugar la cabecera de doctrina, por lo que decidieron no edificar la iglesia del convento.

Diego Muñoz Camargo, el historiador mestizo de Tlaxcala, le propone al monarca español cambiar la sede de la cabecera de doctrina a la población de Atlangatepec, que se encontraba bajo la protección de San Juan Bautista, Santo Patrono de los habitantes de esta población. Entre las cualidades que encontraba Muñoz Camargo, destaca un clima templado y, además una posición geográfica excepcional por ubicarse a la vera del camino México-Veracruz.

Entre otros motivos que lo llevaron a proponer el cambio de la sede conventual, se encontraba el de prestar ayuda espiritual a los españoles que arribaban a Veracruz en las flotas europeas, algunos de las cuales llegaban enfermos o adquirían enfermedades durante la travesía de Veracruz a México, sin contar con la ayuda espiritual de un sacerdote que los confortara en tan difícil situación. Para atender esas emergencias, Muñoz Camargo en su relato proponía que se cambiara el convento de Santa Clara Ozumba a la población de Atlangatepec, por ser este un lugar muy “pasajero”, punto obligado de paso entre Veracruz y la ciudad de México. Comentaba Muñoz Camargo que Atlangatepec contaba con una “venta” que ofrecía hospedaje y comida a los viajeros, y que su población, que por esos años llegaba a trescientos habitantes, mostraba una clara tendencia al crecimiento.

Los ruegos de Muñoz Camargo debieron de ser escuchados por la autoridad real, pues otro estudioso de la historia tlaxcalteca, René Cuéllar Bernal, informa que la población a fines del siglo XVI contaba, además de la “venta”, con un convento franciscano. Santa Clara Ozumba terminó convirtiéndose en una iglesia de visita con cabecera en el monasterio de Atlangatepec, que por 1885 fue habitado por dos frailes.

El crecimiento de la población llamó la atención del Cabildo indígena de la ciudad de Tlaxcala, quién en noviembre de 1549 dispuso incorporar a los macehuales de Atlangatepec y Tecoac al pago del tributo de las ocho mil fanegas anuales de maíz, que la Provincia debía cubrir a la Corona española.

Este tributo fue motivo de controversia entre el Cabildo indígena de Tlaxcala y las autoridades españolas, porque entre los privilegios que Hernán Cortés había concedido a los tlaxcaltecas a nombre del emperador Carlos V, se encontraba la excención del pago de tributo por haber participado en las campañas militares que emprendieron los españoles en México y Centroamérica.

El tributo había sido impuesto por el virrey Don Antonio de Mendoza en 1538, ignorando la promesa de Hernán Cortés, provocando la protesta del Cabildo ante las autoridades virreynales y la propia Corona española, en repetidas ocasiones. Sin embargo, el tributo aunque modesto, en comparación con el que pagaban otras provincias novohispanas, no desapareció, pues algunas veces fue simplemente sustituido con el “repartimiento”, es decir el trabajo compulsivo de mil indígenas semanariamente, en la construcción de la catedral de Puebla y en las estancias de españoles en Atlixco.

En un principio el Cabildo había dedicado una sementera especial para el pago del tributo, pero más tarde lo asignó de manera per-cápita a la nobleza de Tlaxcala, hasta extenderlo a los macehuales, con las siguientes tasas:

1. El macehual “muy pobre”, pagaba un cuarto de fanega de maíz.

2. El macehual “algo contento”, cubría media fanega de maíz.

3. El macehual “muy contento” contribuía con dos o tres medias fanegas.

4. Los nobles pipiltin “algo contentos”, pagaban dos, tres y hasta cuatro fanegas de maíz.

5. Los pipiltin “ricos”, cubrían cinco o seis fanegas de maíz.

6. Los tlatoques contribuían con seis o siete fanegas de maíz.

Atlangatepec no sólo llamó la atención del Cabildo indígena, sino de los estancieros españoles avecindados en Puebla, quienes le solicitaron al dadivoso virrey don Antonio de Mendoza algunas mercedes de tierra en el territorio de Atlangatepec. Pese a la promesa del emperador Carlos V de que las tierras de Tlaxcala únicamente serían para usufructo de los tlaxcaltecas, otorgó varias mercedes, entre ellas: la de un sitio conocido como Tustepeque, que se localizaba entre Atlangatepec y Yacatepeque, que beneficiaba al conquistador Diego Muñoz, padre del futuro historiador de Tlaxcala.

El conquistador Diego Muñoz fue el primer criador de ovejas en el valle de Atzompan y se dice que en sus estancias llegó a tener en un lapso de diez años, más de 40 000 cabezas cuidando, mediante tratamientos genéticos, que en su mayoría adquirieran la calidad “merina”, tan apreciada en los obrajes textiles. Esta estancia cambió su nombre a Ecatepeque, transferida años más tarde por Diego Muñoz a Juan Velázquez de Salazar.

El Cabildo indígena protestó e inició un largo litigio para que fuera cancelada ésta y otras mercedes, que se habían otorgado por el inconsecuente virrey. Aunque la mayoría se mantuvieron, de algo sirvió la protesta porque el virrey y sus sucesores se abstuvieron de usar este procedimiento para favorecer a los españoles, perjudicando a los naturales. Sin embargo, la penetración de españoles en Tlaxcala no se pudo frenar por más que el Cabildo intentó varias medidas, entre ellas una reforma administrativa interna, que consistió en la elección de cuatro alcaldías provinciales, las que substituyeron a las cuatro cabeceras señoriales que ya habían entrado en decadencia: San Luis Huamantla en lugar de Tizatlán; San Felipe Ixtacuixtla, sustituyendo a Quiahuixtlan; San Francisco Tepeyanco en lugar de Ocoteculco y San Juan Atlangatepec como sede alternativa de Tepeticpac.

Con esta reforma, la nobleza indígena que había abandonado las cuatro viejas cabeceras señoriales para trasladarse a la ciudad de Tlaxcala, intentó desconcentrar las funciones de supervisión y vigilancia sobre el mercado de tierras que habían abierto los españoles para ir concentrando propiedades dedicadas a la ganadería.

Estos esfuerzos fueron en vano porque al finalizar el siglo XVI, existen vastas propiedades estancieras en lo que hoy es el territorio de Atlangatepec, bajo el dominio del español Francisco Martín del Campo. La presencia ganadera en Atlangatepec trajo consecuencias negativas y positivas. Las primeras las resintieron los agricultores indígenas que resultaron perjudicados con la incursión del ganado que devoraban las cosechas del maíz, hortalizas y frutas. A la plaga local se sumó el ganado mayor y menor que iba de paso de Veracruz a México. Según las ordenanzas, los ganados debían de mantenerse a una legua de distancia de los sembradíos, pero las ordenanzas no se respetaron, porque el ganado consumía cuanta hierba encontraba a su paso, incluso, destruía las frágiles viviendas de los indígenas, sin que los ganaderos hicieran nada para solucionar estos problemas.

Ante la indiferencia de los ganaderos, los indígenas comenzaron a matar ganado suelto y a vender la carne, por lo que las autoridades virreinales prohibieron la matanza de ganado en las comunidades indígenas, a excepción de aquellas donde residieran frailes y españoles como una forma de controlar el sacrificio ilegal de ganado ajeno. La prohibición abrió un portillo de excepción y por ahí se filtró el sacrificio y la venta de carne. Entre estas comunidades, la española de Tlaxcala solicitó la excepción. Para regular el mercado de la carne bovina, la ciudad otorgó el monopolio mediante contrato específico a dos españoles. Uno de ellos radicaba en la ciudad de México y el otro en Tlaxcala. Cada uno se comprometió a introducir 1 500 cabezas provenientes del ejido provincial de Atlangatepec. De esta manera el Cabildo se obligó a nombrar un veedor.

Lo anterior permite conocer los cambios operados en la economía y en la vida social de Atlangatepec, agregando esta actividad, a la que operaba como “venta”, que venía funcionando desde la apertura del camino de Veracruz-México, conjuntamente con las poblaciones de Tecoac y Huamantla. La importancia de los servicios “turísticos” fue de tal naturaleza, que en 1575 el virrey ordenó que la “venta” fuera equipada con cuatro camas, colchones, sábanas y frazadas.

Los servicios “turísticos” que ofrecía la “venta” de Atlangatepec, como las demás “ventas” a lo largo del camino México-Veracruz, estaban normadas en base a un reglamento que simple y llanamente se conocía como “aviso a los pasajeros”. Este aviso contenía las siguientes normas:

- El importe del “asiento” se satisfacía en el acto de comprar el boleto, que tenía carácter personal. No era transferible a otra persona diferente a quien lo había adquirido.

- El viajero que no se presentara a la hora señalada, perdía el importe del boleto pagado, pues este era solamente para el número de viaje a la hora y día predeterminado, por lo que el pasajero perdía el derecho a toda reclamación por el importe desembolsado.

- Se exceptuaba del pago de boleto, a los niños “de pecho” que viajaran en brazos de sus madres o sus nodrizas.

- Por cada asiento, el pasajero tenía derecho a llevar una arroba de equipaje, el exceso era cobrado a determinado “arancel”.

- La pasada de la “venta” era únicamente para servicio de los pasajeros de las diligencias que tomaban y llegaban en carruajes de la empresa. La admisión de otras personas constituía un acto excepcional, que quedaba a criterio del administrador.

- Los servicios de alimentación también eran destinados exclusivamente a los huéspedes o pasajeros, pero estos tenían el privilegio de invitar a una o más personas a almorzar o comer, avisando con seis horas de anticipación al administrador, quien de esa manera se prevenía.

La “venta” de Atlangatepec con el tiempo fue decayendo, como consecuencia de la apertura de nuevas rutas comerciales del camino México-Veracruz y de otros medios de transporte. Para 1880, de la “venta” de Atlangatepec no quedaban sino ruinas, viejos tapiales y muros derruidos que atestiguaban su existencia.

A fines del siglo XVII y principios del XVIII, Atlangatepec despegó como una comunidad agrícola y ganadera que auguraba una prosperidad sostenida. Las viejas estancias ganaderas se fueron convirtiendo en pujantes haciendas como las de San José Atlanga, San Pedro Ecatepec, Santa Clara Ozumba y San Antonio Tepetzala.

Estas unidades estaban organizadas para la producción que redituaba fuertes ingresos a sus propietarios. En la cúspide de la pirámide se encontraba el administrador, al que siguió un reducido grupo de empleados administrativos generalmente de procedencia española, cuyos honorarios con todo y ser los mejor remunerados, no significaban dentro de los costos de la hacienda sino un pequeño porcentaje comparado con los demás grupos laborales.

El trabajo físico estaba a cargo de los gañanes, tlaquehuales y terrazgueros. Los gañanes eran indígenas que habían perdido sus tierras y que en algunos casos hasta el contacto con sus comunidades de origen. La hacienda fue el lugar de refugio, que proporcionaba ingresos monetarios para una economía que día a día se mercantilizaba, en la que incluso los óbolos eclesiásticos y el pago de tributo evolucionaba, de pago en especie a dinero.

Los gañanes realizaban las faenas agrícolas durante todo el año, vivían en caseríos de chozas en terrenos cercanos o en el interior de la hacienda, no así los pastores quienes seguían los cambios de potreros y pastizales para el ganado. Los gañanes a veces tenían pequeños huertos o milpas junto a sus chozas que complementaban su salario. Este era parte en dinero y parte en especie. Podían solicitar préstamos que a la larga los iban atando a la hacienda. Fue costumbre que cuando pasaba la hacienda de un dueño a otro, se compraba con las deudas de los criados y de los gañanes. El horario laboral era regularmente de seis de la mañana a seis de la tarde. No había de parte de los indígenas demasiadas inconformidades con esta jornada de trabajo. A veces se rebelaban cuando el administrador los hacia trabajar más tiempo de lo normal, o bien, cuando de pronto rompían con las costumbres y tradiciones.

Después de los gañanes se encontraban los tlaquehuales, que en el fondo eran jornaleros contratados por días, semanas o meses, con un salario promedio de dos reales por día de trabajo. Regularmente eran contratados para la siembra, la escarda y la cosecha, así como para la construcción y mantenimiento de puertas, caminos o cercas de potreros y pastizales.

En tercer término estaban los terrazgueros, indígenas que no poseían tierras, quienes pagaban en maíz o en dinero por el arrendamiento de tierras marginales de las haciendas.

En esa época, la hacienda no se preocupó por contar con instalaciones o talleres que resolvieran sus esporádicas necesidades de trabajo manual más especializado. Los maestros artesanos u oficiales de los pueblos eran llamados para la trasquila del ganado menor, la castración de ganado que se requería cebar para su venta posterior o el consumo interno; para la construcción de las escaleras, ladrilleras, etc., así como para los trabajos de carpintería y de fragua. Estos trabajadores estaban mejor remunerados que los tlaquehuales.

Los bolsillos de las haciendas se llenaron en la medida en que los precios de los productos fluctuaban hacia el alza, mientras que los salarios de los ganañes, tlaquehuales y maestros artesanos se mantuvieran estables.

Los ingresos de Atlangatepec por la “venta", bajaron en la medida en que otras rutas alcanzaron mayor tráfico, incluso Tlaxco logró un mayor desarrollo, al convertirse en paso obligado al tráfico comercial de los productos de la sierra de Puebla que descendían a Apetatitlán, convertido en el centro de abasto e intercambio de la producción de tierra caliente que pasaban por la ciudad de Puebla.

Las reformas borbónicas reorganizaron la administración colonial, al pasar de gobiernos provinciales al régimen de intendencias. Así, integraron a Tlaxcala dentro de la Intendencia de Puebla, entre 1787 y 1793. La tenaz lucha de los tlaxcaltecas por mantener su autonomía, se vio coronada cuando las autoridades españolas le otorgaron un trato de excepción, dándole un gobierno militar independiente de la Intendencia de Puebla, que sólo reconocía como autoridad máxima al virrey.

En 1791 Tlaxcala quedó dividida en siete cuarteles o tenentiazgos: ciudad de Tlaxcala, San Felipe Ixtacuixtla, San Luis Huamantla, San Luis Apizaco, Santa María Nativitas, Santa Ana Chiautempan y San Agustín Tlaxco.

De la información anterior se desprende que en el siglo XVIII, Tlaxco superó en crecimiento demográfico y pujanza económica a Atlangatepec, como consecuencia del desarrollo comercial que alcanzó, trasladándose la sede del control político a Tlaxco. |

| LA INDEPENDENCIA |

Poco se sabe de la participación de la población de Atlangatepec en el movimiento de Independencia. En la historia oral trasmitida de generación en generación, se comenta que varios pueblos de Tlaxcala se unieron a las guerrillas del insurgente Juan Francisco Osorno, quién operó en los llanos de Apan. Los combates entre los insurgentes y realistas en esta región se dieron fundamentalmente en la población de Tlaxco y en Tenancingo, población cercana a Atlangatepec.

Las haciendas pulqueras sufrieron las consecuencias de la guerra de Independencia, cuando apareció en escena el realista Coronel de la Concha quién, en el año de 1816, fue nombrado por el virrey comandante de las fuerzas especiales para combatir a Osorno. La primera medida que dictó este atribulado jefe realista, fue prohibir la producción del pulque, con objeto de cortar de tajo la entrada de dinero que los insurgentes percibían por concepto de alcabalas por el tráfico de la bebida. Osorno reaccionó dedicándose a incendiar pueblos y derribar iglesias y cuanto parapeto sirviera para defensa de los realistas. Las haciendas de Atlangatepec, si bien no todas eran pulqueras, si resintieron la disposición que los privó de una importante fuente de ingresos.

Una vez consumada la Independencia, las haciendas comenzaron a recuperarse. Don Miguel Lira y Ortega señala que las haciendas pulqueras no registraron cambio sustancial en el modo de producción, al pasar del sistema colonial a la vida independiente, porque siguieron en manos de sus viejos propietarios.

No obstante que los métodos de producción no se modificaron, y que el cambio no liberó a gañanes, tlaquehuales y terrazgueros, si se inició un proceso de especialización de las haciendas, en función de los recursos que el medio les dotaba. De esa manera, las haciendas pulqueras, las cerealeras y las ganaderas fueron diferenciándose entre sí. Atlangatepec, conjuntamente con Tlaxco, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Españita, Sanctórum, Nanacamilpa y Calpulalpan, se dedicaron a cultivar el maguey, siendo sus haciendas fundamentalmente pulqueras, aunque, en los mismos municipios de Atlangatepec, Tlaxco, Tetla y Terrenate, se alentó la especialización ganadera mediante la producción de toros de lidia.

Durante los primeros años de México independiente el tenentiazgo de Tlaxco se fraccionó, surgiendo dos partidos: el de Tetla y el del propio de Tlaxco, pero Atlangatepec continuó como un municipio que ya no recuperó el esplendor de la cabecera provincial, adquirida durante el Cabildo indígena.

Casi no hay información que indique de qué manera afectó a los atlangatepanguenses la guerra de intervención norteamericana de 1847. Ni tampoco de su participación en el batallón de San Blas, comandada por el coronel tlaxcalteca Don Santiago Xicohténcatl.

Los primeros años del México independiente transcurrieron sin mayores sobresaltos para Atlangatepec, que se dedicó a fortalecer sus haciendas pulqueras y de toros de lidia.

Los avatares políticos los dejó en manos de Tlaxco, cuyas autoridades desempeñaron un papel indecoroso en la controversia entre Puebla y Tlaxcala, por el asunto relacionado con la soberanía estatal.

Esto es comprensible si se aclara que las autoridades de esa época pertenecían a la clase terrateniente que procedía de Puebla, mientras el grueso de la población de Tlaxco y Atlangatepec, se manifestaba orgullosa de pertenecer a Tlaxcala. |

| LA REFORMA |

La Constitución liberal de 1857 concedió la razón histórica a Tlaxcala, al reconocerle su calidad de Estado Libre y Soberano. Sin embargo, fue objeto de rechazo por parte de las fuerzas conservadoras que no captaban los cambios que un país, recientemente invadido y cercenado, requería para hacer frente a las amenazas de exterior. Tlaxcala, al igual que otras entidades de la República, experimentó la división de vecinos y familiares en dos bandos: liberales y conservadores. En Tlaxcala surge Antonio Carvajal, quien organiza con rapidez grupos de “blusas rojas” para combatir a fanáticos y “mochos”. Atlangatepec será escenario de los enfrentamientos bélicos entre ambos partidos, como el del 31 de febrero de 1860, donde fueron derrotados los reaccionarios.

La suspensión del pago de la deuda externa de México, decretada por el Presidente Juárez en el año de 1861, fue el pretexto para la intervención francesa y para la instauración del efímero imperio de Maximiliano de Habsburgo. Ante estos acontecimientos Tlaxcala, igual que otras entidades federativas, se declara en estado de sitio en el mes de marzo de 1862. Al mismo tiempo, pone a disposición del Gobierno de la República abundantes recursos para el ejército: dinero, víveres, pastura, además del primer batallón ligero, que tuvo el número 49. Adicionalmente dispuso que del Ejército de Oriente participaran los batallones 2º y 3º, media batería de montaña y los cuerpos de caballería que se habían organizado, y en los que participaban pobladores de Atlangatepec y de los demás municipios.

El gobierno y comandancia militar del estado de Tlaxcala, para efectos de guerra, dividió al estado en cuatro distritos, estableciendo en cada una de las cabeceras una junta proveedora de víveres y forrajes para el Ejercito de Oriente. Cada junta se integró con cinco ciudadanos nombrados por el gobierno. Atlangatepec quedó comprendido en el cuarto distrito, con cabecera en Tlaxco. El general Jesús González Ortega fue nombrado general en jefe del Ejército de Oriente que comprendía los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

La derrota de González Ortega en la defensa de Puebla, permitió el avance del ejército francés a la ciudad de México y también a Tlaxcala. Sin embargo, la persistencia de los mexicanos y el liderazgo de Benito Juárez, fueron capaces de vencer a los conservadores y restaurar la República.

En las postrimerías del siglo XIX, Atlangatepec vuelve a la condición de municipio, esperando el siglo XX con expectativas promisorias. |

| LA REVOLUCIÓN MEXICANA |

Los peones de las haciendas de Altangatepec en un buen porcentaje se incorporaron a los contingentes de Domingo Arenas, pero ello no provocó cambios sustanciales en la región, sino hasta los años treintas, cuando el Partido Socialista de Tlaxcala promovió la formación de cooperativas de consumo y de producción entre los peones acasillados de las haciendas de Atlangatepec. Estas, ante el empuje del profundo proceso de la reforma agraria, buscan la protección legal, obteniendo certificados de inafectabilidad ganadera en 1947, cuyo efecto caducaría en 1969. Por ejemplo, la familia Rodríguez Arroyo había dividido la hacienda de Altangatepec en cinco fracciones entre familiares, con el deliberado propósito de evadir el reparto agrario, pues siempre funcionó como una unidad de producción.

Sin embargo en 1963, siendo gobernador de Tlaxcala el Lic. Anselmo Cervantes Hernández, el Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateos, declara el 5 de noviembre, que los certificados de inafectabilidad ganadera en Tlaxcala quedan derogados definitivamente, firmando los decretos respectivos. |

| ÉPOCA CONTEMPORÁNEA |

Actualmente conviven en la región diferentes formas de propiedad agraria garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, destinadas a la producción agropecuaria de alto rendimiento, con la finalidad de acceder a nuevos satisfactores de bienestar social.

|

| HOMBRES DISTINGUIDOS |

Crisanto Cuéllar Abaroa.- Distinguido político nacido en Atlangatepec el 15 de febrero de 1901, hijo de Crisanto Cuellar Angulo, también distinguido político local. En el municipio de Atlangatepec empezó a estudiar la primaria y la terminó en la capital de Tlaxcala, posteriormente durante su adolescencia, inició sus estudios superiores en el Instituto Científico y Literario del Estado de Tlaxcala. En 1918 sentó plaza de soldado Constitucionalista en Yautepec, bajo el mando del capitán Manuel Jarquín; alcanzó el grado de Capitán, desempeñándose como telegrafista del ejército constitucionalista.

Tomó parte en la defensa de las plazas de San Carlos, y Totolapan, Oaxaca. En el año de 1923 desempeñó el puesto de actuario en el juzgado de distrito del estado. En 1927 fue miembro del 17 regimiento, en la expedición que persiguió al general Lindoro Hernández por la sierra norte del estado de Puebla, en las huastecas de Hidalgo y Veracruz. Incursionó igualmente en los medios políticos locales y obtuvo diversos cargos en la administración pública local posrevolucionaria. En el año de 1937 se le nombró secretario particular del Gobernador Isidro Candia; en ese mismo gobierno fue Secretario del Departamento de Asuntos Agrarios. En 1945 resultó electo diputado al congreso local y se le designó Presidente del comité regional del Partido de la Revolución Mexicana, asimismo fue director de investigaciones históricas y delegado federal de Turismo. Nuevamente fue delegado local en 1951 y jefe del departamento cultural de acción cívica y turismo.

En 1957 presidió el comité regional del Partido Revolucionario Institucional, un año más tarde (1958) resultó nuevamente electo como diputado federal al Congreso de la Unión. Por un breve periodo, del 21 de enero al 15 de mayo de 1970, ocupó interinamente la gubernatura del estado.

En 1961 recibió el nombramiento de Oficial Mayor de gobierno y al año siguiente ocupó la Secretaría General de Gobierno. Asimismo, en 1962 se le nombró a perpetuidad Cronista del estado. Mediante decreto No.165 del Congreso del estado se le nombra encargado del Archivo Estatal. Es fundador de varios periódicos y revistas locales y de la Hemeroteca del Estado, así como del Museo del Estado, al que donó su colección de objetos prehispánicos. Crisanto Cuellar además, se distinguió como relevante historiador y escritor de libros sobre poesía y literatura del estado de Tlaxcala. Sus escritos han sido reconocidos, tanto que por ello las academias otorgaron menciones de honor. Entre sus obras más importantes destacan: “Historia de la Revolución en Tlaxcala”, la cual consta de dos volúmenes, los cuales comprenden los años de 1909 a 1918 y publicada en 1975; las novelas “La Voluntad del Destino”, de 1926; “Caras de Ayer”, de 1956 y “Las Leyendas Tlaxcaltecas”, esta última publicada en el año de 1976.

Por otra parte en el año de 1953, comenzó a publicar la revista “Huytlale” junto con su paisano, el poeta Miguel N. Lira.

Se preocupó por difundir las joyas arquitectónicas y arqueológicas de su estado. De esta interesante vida nació como manantial su estampa de poeta, lo cierto es que de principio a fin su poesía es fina, sencilla y limpia. De su vasta obra política pueden mencionarse: Flores silvestres (1925); Los catorce bandoleros (1928); Vibraciones líricas (1943); Sonetos y efemérides de Tlaxcala (1946); Era el último fraile y otros poemas (1951); Antología de poetas tlaxcaltecas (1965), etc.

Su poesía le cantó al ambiente, a los personajes, a la vida y a lo sentimental. Don Crisanto Cuéllar Abaroa murió el 16 de Julio de 1989 en la ciudad de Tlaxcala, dejando una profunda huella en las letras y en todos los campos del saber en que participó. |

| MONUMENTOS HISTÓRICOS |

Convento de San Juan Bautista.- Se construye en 1574 aproximadamente, es un convento Franciscano hecho de piedra y xalnene principalmente; cubierto de viguería tejamanil así como terrado en forma plana. La fachada es de aplanado blanco y a un costado se encuentra un tambor octagonal con cúpula que remata en una linternilla. Conserva un pequeño atrio, así como unas cubiertas de viguería y otras con losas de concreto; las cubiertas de los corredores o pasillos se encuentran en mal estado. Posee también un claustro colectoría.

Se localiza en la calle 5 de mayo frente a la plaza principal, este convento fue secularizado en el año de 1640, en aquel tiempo fue de gran importancia ya que era uno de los puntos en el camino México-Veracruz y también un centro de atención, pues impartía servicios litúrgicos a los pueblos de Mimiahuapan, Tetla, Tlaxco, San Agustín. Actualmente se utiliza como oficinas parroquiales.

Parroquia de San Juan Bautista.- El cuerpo de la parroquia es en forma de cruz latina y por la austeridad de la fachada, resulta ser de los templos, más franciscanos. Presenta ésta un color blanco y un arco de medio punto utilizado como acceso, en la parte superior hay una ventana y de remate un frontal en forma triangular; posee una torre con cornisa tablereada rematando en una espadaña. Está rodeada por una barda original y portada atrial en arco de medio punto y un frontal flanqueado por otros dos más pequeños rematando en una cruz de piedra, para ascender al atrio se encuentra una escalera remodelada en 1901. La barda tiene varias pilastras y entre cada una de ellas hay un adorno que simula un enjambre. Convento de San Juan Bautista.

En el interior hay un coro, pintura mural y de caballete, un púlpito, un órgano, menaje y diversas esculturas de tipo religioso de autores anónimos.

Hacienda San José Atlanga.- Es una construcción del siglo XVIII acabada en material de piedra, adobe y xalnene. Su fachada de color blanco tiene en el centro un arco de medio punto como acceso, hacia arriba un balcón en forma de medio punto con una pequeña terraza circuncidada por un barandal semicircular en herrería y de remate un frontal.

Cuenta con patio interior, casa principal en dos niveles delimitada por torreones, así como

administración, troje, establo, patio de trabajo, calpanería, capilla con atrio ubicada en un segundo patio, panteón, noria, tentadero y jaguey ; las habitaciones forman el patio interior.

En el interior guarda una pintura mural, perteneciente al porfiriato en un corredor alto. En la casa del hacendado se conservan aún adornos hechos a base de motivos geométricos de colores contrastados.

Se localiza sobre la carretera Atlangatepec-Santa Clara. En el año de 1890 un hombre llamado David Rodríguez “El Cuixtle” funda una ganadería con reses criollas y un semental de miura.

Hacienda La Trasquila.- Se construye en el siglo XIX con materiales de adobe, ladrillo y xalnene, consta de dos niveles y cada uno de ellos se diferencia en el tipo de acabados y ventanas: las del nivel inferior son rectangulares con frontal triangular, las del nivel superior son arcos ojivales con barandal en herrería. La construcción se delimita con un torreón en la esquina. Sobre el mismo paramento de la casa se encuentra la capilla con muros de xalnene, quedando integrada a la fachada de la hacienda, la cual cuenta entre otras instalaciones las siguientes: zaguán, casa principal que rodea a un patio interior, capilla, troje, porquerizas, establos, tinacal, calpanería , bodega y un patio de trabajo. La cubierta del complejo es plana y realizada en viguería, entablado y terrado.

Se localiza en el entronque con la carretera al aeropuerto Apizaco-Atlangatepec, y se usa

como hacienda agrícola y ganadera. La capilla está recubierta con loseta de barro y azulejo en su fachada; luce un arco de medio punto con frontal triangular y espadaña que porta una campana. En la parte posterior se encuentra una cúpula rematando una linternilla.

Hacienda Zocac.- Presenta una fachada muy sencilla con un zaguán de arco de medio

punto, la construcción se erigió en el siglo XIX y comprende la casa principal, un

corredor, patio interior con fuente y a su alrededor se encuentra la troje y habitaciones.

También integra una bodega, tienda de raya, calpanería, escuela, porqueriza, caballeriza,

capilla, atrio, silos. El patio interior tiene arcadas forjadas en tabique.

La capilla aún conserva barda y portada atrial en dos pilastras con remate. La fachada de la capilla tiene un arco de acceso de medio punto, en la parte superior hay tres ventanas en forma ojival: una al centro y dos a cada lado; en el remate presenta una cornisa circular. Posee una torre de dos cuerpos con arcos estilo gótico, cornisa tablereada y se remata con un capulín piramidal y una cruz. Esta hacienda se localiza en la carretera Tlaxco–Tetla Km., 3 por brecha, actualmente se destina a actividades agrícolas.

Hacienda San Antonio Tepetzala.- Construida durante los siglos XVIII y XIX. Su fachada es sumamente sencilla, consta de un zaguán, dos pilastras con remate piramidal y cuatro ventanas cuadrangulares. Entre sus instalaciones están: casa principal, patio, corredor, tienda de raya, tinacal, machero, porqueriza, caballeriza, establo, troje, bodega, calpanería, capilla antigua, capilla actual y patio de trabajo. La capilla actual es anexa al conjunto de habitaciones.

La capilla antigua llamada “Capilla de San Antonio” data del siglo XIX, hecha de piedra y con fachada de material aparente, conserva parte de la barda y portada atrial con pináculos. La fachada principal integra un arco de medio punto como acceso, doble cornisa tablereada, en la parte superior una espadaña rematando una cruz del mismo material.

La Hacienda de Olivares.- Es una construcción que conserva una sola crujía, con agregados del siglo XVI, así como de los años 40 del presente siglo en la parte posterior, las cuales conforman el patio interior. Actualmente es usada para la crianza de ganado bravo.

San Pedro Ecatepec.- Su construcción data del siglo XVIII, originalmente era agrícola y pulquera. El acceso esta delimitado por torreones de gran altura y remate. Posee espacios habitacionales, tinacales y trojes, estos últimos con ventanas ojivales y cubiertas de morillo y tejamanil, conforman el patio de trabajo con pozo al centro. Un segundo patio se encuentra dividido y con agregados; la capilla está anexa.

Santa Clara Ozumba.- Gran parte de la hacienda, así como la capilla, quedaron inundados cuando fue construida la presa, sólo hay vestigios de muros y columnas. La época de construcción data de los siglos XIX y XX.

Tezoyo.- La época de su construcción data del siglo XIX. Sólo conserva una troje, utilizada como taller de costura, además del acceso principal y algunos muros con vanos ojivales, donde se encontraba el tinacal. La hacienda fue destruida paulatinamente para construir viviendas “modernas”, asentamiento correspondiente a la colonia Juárez.

Santiago Tliltepec.- La construcción data del siglo XIX. En la fachada se aprecian modificaciones en vanos. La capilla está alrededor del patio. La parte posterior está en ruinas y existen agregados; unos elementos del conjunto son de un nivel, el resto de dos. Actualmente su uso es agrícola, pulquera y de habitación. |

| FIESTAS POPULARES |

En el municipio de Atlangatepec se realizan 3 festividades importantes, mismas que se mencionan por separado:

- En la cabecera municipal (Atlangatepec) se realizan actividades religiosas en honor al Santo Patrono del Pueblo, San Juan Bautista. La celebración inicia diez días antes del 24 de junio, que es el día principal, con el llamado novenario. El día 23 de junio, decoran el atrio y la iglesia, incluida la elaboración de alfombras de flores en el interior del templo y de diversas figuras como cruces, estrellas o la imagen de San Juan. Al siguiente día, que es el principal, a las 5:00 horas, se entonan por todos los feligreses del pueblo las tradicionales mañanitas en honor al Santo Patrón. Por la tarde se oficia la misa principal de festividad. Posteriormente se realiza una procesión por las principales calles, durante la celebración de ésta, un grupo de jóvenes va ejecutando la danza vaquera, acompañados por música de violín y guitarra, uno de los integrantes del grupo lleva un torito de cartón, que según la costumbre se quemará por la noche.

Después, entre las 13:00 y las 16:00 horas, se lidian seis vaquillas en un ruedo improvisado, las vaquillas son prestadas por la ganadería El Paraíso, especializada en toros de lidia. Como punto final, ya por la noche (21:00 horas), se procede a la quema de fuegos pirotécnicos (castillos, corona y toritos) frente al templo. Rematando con el tradicional baile de feria, el cual se realiza en el auditorio municipal a partir de las 21 horas.

- En la localidad de San Pedro Ecatepec se realizan eventos religiosos en honor a San Pedro Ecatepec, Santo Patrono del pueblo. La celebración inicia el mismo día 29 de junio. Entre las 2:00 y 3:00 de la mañana se entonan las tradicionales “mañanitas” por los feligreses del pueblo. Al medio día se realiza una misa de festividad. Por la tarde se realizan eventos deportivos, como carreras de caballos. Al igual que en la cabecera municipal se realiza la tienta de vaquillas en un rodeo improvisado. Durante el día se instalan puestos de frutas, dulces, refrescos, antojitos y el tradicional pan de feria. Como parte final de las celebraciones se realiza la quema de fuegos pirotécnicos frente al templo del Santo Patrón.

- La población de Zumpango festeja actos religiosos en honor a la Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre, que es el día principal, así como el día 9 de diciembre, se entonan a las 5:00 horas las tradicionales “mañanitas” por los feligreses, acompañados por un mariachi y una banda de música. Al medio día se celebra la solemne misa de festividad. Por la tarde, como es tradicional en toda esta región, se realiza la tienta de vaquillas frente a la escuela primaria, así como pelea de gallos en el centro del poblado. Por la noche se realiza la quema de fuegos pirotécnicos, frente al templo. En esta población no se instalan juegos mecánicos. El día 9 de diciembre a las 11:00 horas, se oficia misa en el templo, para después instalar puestos de frutas, dulces y puestos del tradicional pan de fiesta; con todo lo cual finalizan los festejos en el poblado de Zumpango. |

| POBLACIÓN |

Los procesos de poblamiento son resultado de la dinámica demográfica que experimenta la comunidad. Por ello, en este apartado, se realiza un breve examen de tal dinámica, mediante el análisis de las principales variables demográficas, como son la población total, la tasa de crecimiento, la de natalidad y mortalidad que determinan el crecimiento natural de la población, a sí como la densidad de población.

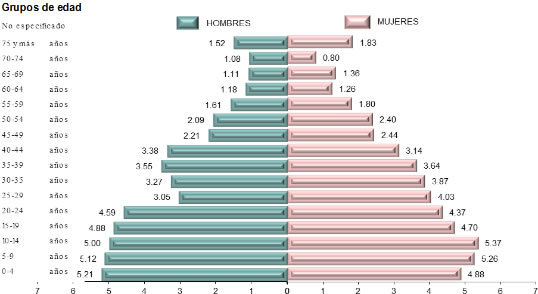

De acuerdo con datos dee la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población del municipio de Atlangatepec es de 6 597 abitantes, lo que representa el 0.5 por ciento de la población total del estado que es de 1 272 847 habitantes. La pirámide de edades es un indicador que muestra el comportamiento de la población por edades. Ahora bien, la información sobre la población por edades, indica que el municipio tiene una población joven, es decir, que los grupos de menor edad son de mayor tamaño que los que le preceden. |

| |

PIRÁMIDE DE EDADES |

|

| |

POBLACIÓN POR SEXO 2015 |

| CONCEPTO |

TOTAL |

HOMBRES |

MUJERES |

| ESTATAL |

1 272 847 |

614 565 |

658 282 |

| MUNICIPAL |

|

|

|

| Fuente: |

SPF Dirección de Planeación y Evaluación. Datos proporcionados por:

INEGI. Encuesta Intercensal 2015.. |

|

| |

| TASA DE CRECIMIENTO |

La tasa de crecimiento media anual es un indicador que muestra la evolución de la población, relacionando el crecimiento natural con el social y su conocimiento permite establecer estrategias demográficas en un espacio geográfico determinado. |

| |

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL |

PERIODO |

ESTADO |

MUNICIPIO |

| 2010 - 2015 |

1.79 |

1.95 |

| Fuente: |

SPF Dirección de Planeación y Evaluación, Datos proporcionados por:

INEGI. Encuesta Intercensal 2015. |

|

| |

| DENSIDAD DE POBLACIÓN |

Para el año del 2015, el municipio registró una densidad de 55.70 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que le ubica como uno de los municipios con menor densidad de la población en el estado. |

| |

| DENSIDAD DE POBLACIÓN 2015 |

CONCEPTO |

POBLACIÓN |

SUPERFICIE(Km2) |

DENSIDAD(HAB/KM2) |

| ESTATAL |

1 272 847 |

3 987.943 |

319.17 |

| MUNICIPAL |

|

108.047 |

|

| Fuente: |

SPF Dirección de Planeación y Evaluación. Datos proporcionados por:

INEGI. Encuesta Intercensal 2015. |

|

| |

| TASA DE NATALIDAD |

La tasa de natalidad es un cociente resultante de la relación entre el número de niños nacidos vivos en el 2018, por cada 1 000 habitantes y la población total del 2010. Este indicador muestra el comportamiento natural de la población y hoy nos permite conocer también el desarrollo de los procesos de planificación familiar. |

| |

TASA DE NATALIDAD 2018 |

CONCEPTO |

POBLACIÓN |

NACIMIENTOS |

TASA a/ |

| ESTATAL |

1 330 143 |

24 842 |

19 |

| MUNICIPAL |

6 789 |

|

|

a/

Fuente: |

Por cada 1 000 habitantes.

SPF Dirección de Planeación y Evaluación. Datos proporcionados por:

INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e Inventarios Estadisticos. CONAPO, Consejo Nacional de Población (Proyecciones de población a mitad de cada año). |

|

| |

| TASA DE MORTALIDAD GENERAL Y MORTALIDAD INFANTIL |

La tasa de mortalidad general es el número de defunciones en el 2018, por cada 1 000 habitantes, y la tasa de mortalidad infantil, es el resultado del número de defunciones ocurridas entre los niños menores de un año por cada 1 000 niños nacidos vivos. Estos índices son útiles para conocer la proporción en que ocurren las defunciones, ya que su comportamiento es un indicador de las condiciones de bienestar del municipio. |

| |

TASA DE MORTALIDAD GENERAL 2018 |

CONCEPTO |

POBLACIÓN |

DEFUNCIONES |

TASA a/ |

| ESTATAL |

1 330 143 |

6 806 |

5 |

| MUNICIPAL |

6 789 |

|

3 |

a/

Fuente: |

Por cada 1 000 habitantes.

SPF Dirección de Planeación y Evaluación. Datos proporcionados por:

INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e Inventarios Estadisticos. CONAPO, Consejo Nacional de Población (Proyecciones de población a mitad de cada año). |

|

| |

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 2018 |

CONCEPTO |

NACIMIENTOS |

DEFUNCIONES

DE MENORES DE UN AÑO |

TASA a/ |

| ESTATAL |

24 842 |

312 |

12 |

| MUNICIPAL |

136 |

1 |

|

a/

Fuente: |

Por cada 1 000 habitantes.

SPF Dirección de Planeación y Evaluación. Datos proporcionados por:

INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e Inventarios Estadisticos. |

|

| EMPLEO |

Para el año del 2015, la población de 12 años y más en el municipio de Atlangatepec fue de 4 978 habitantes, ocupando la Población Económicamente Activa una participación del 47.8 por ciento, mientras la Población Económicamente Inactiva representaba el 52.0 por ciento. La Población Económicamente Activa (PEA) es el total de personas de 12 años y más en edad de trabajar que se encuentran ocupados y desocupados.

En los últimos años Atlangatepec ha experimentado una transformación de sus sectores productivos. Las estadísticas que ofrece la Encuesta Intercensal 2015 reflejan que del total de la Población Ocupada fue de 2 278 y la desocupada con una población total de 103 en el municipio.

Respecto a los asegurados totales registrados para el municipio en el 2015, el IMSS reportó un total de 13 trabajadores permanente. |

| |

| DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

2015 |

| POBLACIÓN |

CANTIDAD |

| POBLACIÓN

DE 12 AÑOS Y MÁS |

4 978 |

| ECONÓMICAMENTE

ACTIVA |

2 381 |

| OCUPADA |

2 278 |

| DESOCUPADA |

103 |

| ECONÓMICAMENTE

INACTIVA |

2 589 |

| PENSIONADOS O JUBILADOS |

- |

| ESTUDIANTES |

- |

| QUEHACERES

DEL HOGAR |

- |

| OTRO

TIPO a/ |

- |

| NO

ESPECIFICADAS |

8 |

FUENTE:

a/ |

SPF. Dirección de Planeación. Datos proporcionados por:

INEGI. Encuesta Intercensal, 2015.

Comprende: Personas con alguna limitación física o mental permanente que les impide trabajar y personas en otras actividades no económicas. |

|

| VIVIENDA |

La vivienda es un factor importante para alcanzar el bienestar de la población. Contar con un espacio físico resulta un elemento vital para la integración familiar que se traduce en el sano desarrollo de la comunidad.

Según datos de la Encuesta Intercensal 2015. El municipio de Atlangatepec contaba con 1 702 viviendas particulares habitadas y un total de 6 596 ocupantes. |

| |

| TOTAL DE VIVIENDAS Y SUS OCUPANTES 2015 |

CONCEPTO |

CANTIDAD |

| TOTAL DE VIVIENDAS |

1 702 |

| OCUPANTES EN VIVIENDAS PARTICULARES |

6 596 |

| Fuente: |

SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por:

INEGI. Encuesta Intercensal 2015. |

|

| |

Los servicios de las viviendas en su interior constituyen un elemento especial para el bienestar de la sociedad. Para el 2015, 1 517 viviendas contaban con drenaje, 1 674 con energía eléctrica y con agua entubada 1 676 |

| |

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS QUE DISPONEN

DE AGUA ENTUBADA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE

2015 (Porcentaje) |

CONCEPTO |

CANTIDAD |

PORCENTAJE |

| VIVIENDAS QUE CUENTAN CON DRENAJE |

1 517 |

89.1 |

| VIVIENDAS QUE CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA |

1 674 |

99.4 |

| VIVIENDAS QUE CUENTAN CON AGUA ENTUBADA |

1 676 |

98.5 |

| Fuente: |

SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por:

INEGI. Encuesta Intercensal 2015. |

|

| |

En el municipio de Atlangatepec se han realizado diferentes acciones de vivienda del sector público por programa, en el 2018 se otorgaron 106 créditos a la vivienda en el municipio. |

CRÉDITOS PARA VIVIENDA POR ORGANISMO 2018

|

CONCEPTO |

CRÉDITOS |

| TOTAL |

0 |

| BANCA |

2 |

| ISSFAM |

2 |

| FONHAPO |

99 |

| FOVISSSTE |

0 |

| INFONAVIT |

1 |

| SHF |

2 |

NOTA:

FUENTE: |

El término "créditos para vivienda" conceptualiza en una sola referencia las diferentes modalidades de vivienda y líneas de crédito que realizan y otorgan.

SPF Dirección de Planeación e Informática. Datos proporcionados por:

CONAVI. |

|

| SALUD |

La salud es una condición básica para la óptima calidad de vida, para que las personas puedan enfrentar los retos de su desarrollo y aprovechar las oportunidades que el entorno les brinda. Así, los esfuerzos en la prevención, curación y rehabilitación han sido permanentes. La colaboración interinstitucional ha permitido satisfacer la demanda con oportunidad, calidad y calidez.

Los servicios que tiene el municipio para hacer frente a la demanda de salud en el sector público son a través de instituciones de Seguridad Social y de Asistencia Social como el IMSS, ISSSTE, Módulo Médico del Gobierno del Estado, OPD Salud de Tlaxcala, el OPD SEDIF y el Centro de Rehabilitación Integral.

La infraestructura de salud esta integrada por 4 centros de salud rural del OPD Salud de Tlaxcala que estan instalados y prestan servicio en igual número de localidades y una unidad médica del OPD SEDIF.

La población derechohabiente del municipio que esta registrada para recibir los servicios del sector salud, durante el año de 2018 fue de 189 derechohabientes en el ISSSTE, el Módulo Médico que depende del gobierno del estado benefició a 27 personas de este municipio y el IMSS registró a nivel estatal un total de 449 188 derechoahbientes, la información no se tiene disponible por municipio por motivo de revisión de cifras.

|

| |

| POBLACIÓN DERECHOHABIENTE |

|

| |

UNIDADES MÉDICAS, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Y SERVICIOS OTORGADOS EN EL SECTOR SALUD 2018 |

| CONCEPTO |

SEGURIDAD SOCIAL |

ASISTENCIA SOCIAL |

IMSS |

|

MÓDULO

MÉDICO DEL

GOBIERNO

DEL ESTADO

|

OPD SA-

LUD DE TLAX-

CALA

|

|

|

| UNIDADES MÉDICAS |

|

|

|

|

|

|

| PRIMER NIVEL |

- |

- |

- |

4 |

1 |

- |

| RECURSOS HUMANOS |

|

|

|

|

|

|

| MÉDICOS |

- |

- |

- |

8 |

- |

- |

| ENFERMERAS |

- |

- |

- |

7 |

- |

- |

| PERSONAL EN SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO a/ |

- |

- |

- |

- |

3 |

- |

| RECURSOS

MATERIALES |

|

|

|

|

|

|

| CONSULTORIOS |

- |

- |

- |

7 |

- |

- |

| FARMACIAS |

- |

- |

- |

4 |

- |

- |

| COBERTURA DE SERVICIO |

|

|

|

|

|

|

| POBLACIÓN

ASEGURADA |

ND |

38 |

27 |

NA |

NA |

NA |

| POBLACIÓN

BENEFICIADA |

ND |

107 |

42 |

NA |

NA |

NA |

| POBLACIÓN USUARIA |

- |

- |

ND |

3 652 |

189 |

b/ - |

| SERVICIOS

OTORGADOS |

|

|

|

|

|

|

| PLÁTICAS DE EDUCACIÓN PARA

LA SALUD |

- |

- |

- |

2 |

15 |

- |

| CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN

FAMILIAR |

- |

- |

- |

493 |

12 |

- |

| SESIONES DE TRATAMIENTO |

- |

- |

- |

- |

6 102 |

b/- |

| ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO |

- |

- |

- |

- |

- |

b/ 16 |

| DOSIS DE BIOLÓGICOS APLICADOS |

- |

- |

- |

5 785 |

- |

- |

a/

|

Comprende: terapista físico y psicólogo. |

b/

|

El dato se reporta por municipio de residencia habitual, pero las consultas, la población usuaria, las sesiones y los estudios se practicaron en la sede del CRI en Apizaco. |

| FUENTE: |

SPF. Dirección de Planeación y Evaluación. Datos proporcionados por:

IMSS. Delegación en el Estado. Jefatura de Servicios y Finanzas. Oficinas de Estadística y Análisis de la Información.

ISSSTE. Delegación en el Estado. |

| |

Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Módulo Médico.

OPD Salud de Tlaxcala. Dirección de Planeación.

OPD SEDIF Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección

General. Dirección de Programación, Organización y Gestoría.

Centro de Rehabilitación Integral.

|

|

| CONSULTAS EXTERNAS |

Referente a la atención médica, para

2018 se otorgaron 12 239 consultas externas distribuidas por las instituciones

de Asistencia Social de la siguiente manera: |

|

| EDUCACIÓN |

A través de generación tras generación la Educación se cataloga como un proceso sistemático de bienes culturales, costumbres y tradiciones de una comunidad, estado o nación. Y para saber la base del conocimiento académico en este caso del municipio de Atlangatepec se muestra su infraestructura educativa en escuelas, alumnos, personal docente y aulas. |

| |

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |

La infraestructura escolar en el municipio de Atlangatepec, se integra con 32 escuelas de todos los niveles educativos desde el Educación Especial hasta el nivel Medio Superior en el ciclo 2018/19. De este total, 30 son escuelas Públicas y 2 colegios particulares. En cuanto a los planteles educativos, la mayoría pertenecía a escuelas de Preescolar y Primaria, sumando un total de 24 escuelas, con 5 al nivel Secundaria y un Bachillerato.

En el nivel de Educación Especial se cuenta con una escuela que corresponde a USAER Federal Transferido.

En el nivel Inicial 1 escuela SEDESOL, Preescolar se contemplan un total de 12 escuelas Públicas y una Paricular, donde 9 corresponden al sostenimiento CONAFE Federal, 2 al Federal Transferido, 1 al Estatal y 1 Particular.

En el nivel Básico se considera un total de 11 escuelas Primarias, 6 pertenecen al sostenimiento Federal Transferido, 2 al CONAFE Federal, 2 al Estatal y una Particular. En el nivel Secundaria concentra 5 centros educativos, correspondiendo 2 al sistema de Tele Secundaria Estatal y 3 Secundaria Comunitaria Federal y por último. El nivel Medio Superior con un EMSAD Núm. 7 Estatal.

|

| |

| INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A INICIO DE CURSOS 2018/19 |

SOSTENIMIENTO |

ESCUELAS

PÚBLICAS |

ESCUELAS

PRIVADAS |

| EDUCACIÓN ESPECIAL |

1 |

- |

| INICIAL SEDESOL |

1 |

- |

| PREESCOLAR |

12 |

1 |

| PRIMARIA |

10 |

1 |

| SECUNDARIA |

5 |

- |

| MEDIO SUPERIOR |

1 |

- |

| FUENTE: |

SPF. Dirección de Planeación y Evaluación. Datos proporcionados por:

SEPE. Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Departamento de Estadística. |

|

| |

ALUMNOS INSCRITOS |

| El comportamiento de la matrícula de inscripción en sus diferentes niveles en el sector de Educación nos permite conocer la situación real de la demanda potencial que requiere el municipio y para este ciclo escolar a inicio de cursos 2018/19 la matrícula es de 1 474 alumnos, el 51.2 % corresponden a hombres y el 48.8 % a mujeres.

En el Sistema Escolarizado que cuenta con una matricula de 1 422 el 89.0 % se encuentran concentrados en escuelas públicas y el 11.0 % en particulares.

El nivel de Educación Especial se tiene una matricula de 52 alumnos, que corresponden a Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.

De acuerdo a sus niveles el municipio cuenta en primer lugar al nivel Primaria con el 57.7 % del total de alumnos, le sigue el de Preescolar con el 18.1 % , Secundaria con el 15.9 % y por último el Medio Superior y Educación iInicial con un 8.2 %.

|

| |

| ALUMNOS INSCRITOS A INICIO DE CURSOS 2018/19 |

SOSTENIMIENTO |

ESCUELAS

PÚBLICAS |

ESCUELAS

PRIVADAS |

| EDUCACIÓN ESPECIAL |

52 |

- |

| INICIAL SEDESOL |

14 |

- |

| PREESCOLAR |

212 |

46 |

| PRIMARIA |

705 |

116 |

| SECUNDARIA |

226 |

- |

| MEDIO SUPERIOR |

103 |

- |

| FUENTE: |

SPF. Dirección de Planeación y Evaluación. Datos proporcionados por:

SEPE. Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Departamento de Estadística. |

|

| |

PERSONAL DOCENTE |

Para impartir la docencia en el sistema Escolarizado el municipio cuenta con un personal docente de 87 maestros que son los encargados de dar los conocimientos tanto básicos como también de especialización técnica y profesional en sus diferentes niveles de aprendizaje y así fomentar el hábito de estudio en los alumnos. Cabe señalar que el mayor número de docentes lo encabeza el nivel Primaria con el 47.1 % concentrados en la mayor parte en los sostenimientos Federal Transferido y el Estatal, le siguen el nivel Preescolar con el 17.2 %, Secundaria el 16.1 %, Medio Superior el 8.0 % por último Educación Especial y Educación Inicial el 11.4 %

|

| |

| PERSONAL DOCENTE A INICIO DE CURSOS 2018/19 |

SOSTENIMIENTO |

ESCUELAS

PÚBLICAS |

ESCUELAS

PRIVADAS |

| EDUCACIÓN ESPECIAL |

7 |

- |

| INICIAL SEDESOL |

3 |

- |

| PREESCOLAR |

13 |

2 |

| PRIMARIA |

35 |

6 |

| SECUNDARIA |

14 |

- |

| MEDIO SUPERIOR |

7 |

- |

| FUENTE: |

SPF. Dirección de Planeación y Evaluación. Datos proporcionados por:

SEPE. Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Departamento de Estadística. . |

|

| |

AULAS POR NIVEL EDUCATIVO |

Para el ciclo escolar 2018/19 existían un total de 64 aulas en el municipio, correspondiendo 56 a escuelas Públicas y 8 a Particulares. El mayor número de aulas lo concentra el nivel Primaria y que representa el 60.9 %, le sigue Secundaria con el 15.6 % y por último los niveles de Preescolar, Medio Superior y Educación Inicial con un 23.5 %. |

| |

| AULAS A INICIO DE CURSOS 2018/19 |

SOSTENIMIENTO |

ESCUELAS

PÚBLICAS |

ESCUELAS

PRIVADAS |

| INICIAL SEDESOL |

3 |

- |

| PREESCOLAR |

5 |

2 |

| PRIMARIA |

33 |

6 |

| SECUNDARIA |

10 |

- |

| MEDIO SUPERIOR |

5 |

- |

| FUENTE: |

SPF. Dirección de Planeación y Evaluación. Datos proporcionados por:

SEPE. Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Departamento

de Estadística. |

|

| |

POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS QUE SABE LEER

Y ESCRIBIR |

El Estado a dado atención especial a la Educación a todos los niveles de escolaridad. De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 nos muestra que el 91.9 % de la población de 6 a 14 años de edad en el municipio sabe leer y escribir, cifra que esta alta en relación al Estado que su índice fue de 89.0 %. |

| |

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS

QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR 2015 |

CONCEPTO |

POBLACIÓN

DE 6 A 14 AÑOS |

SABE

LEER Y ESCRIBIR |

NO

SABE LEER Y ESCRIBIR |

NO

ESPECIFICADO |

| ESTADO |

225 770 |

89.0 |

6.7 |

4.3 |

| MUNICIPIO |

1 248 |

91.9 |

6.6 |

1.5 |